栏目索引

相关内容

粤剧被誉为“南国红豆”,是最能体现岭南文化的艺术奇葩。佛山作为粤剧的主要发源地之一,明清时期粤剧盛行。粤剧在舞台上焕发出的夺目光彩,其中也有粤剧服装的一份功劳。

佛科院教师罗春燕经过数年积累与调研,发表了《粤剧服装艺术文化在佛山的起源与发展》,入围2012年度佛山市社科研究课题。

粤剧服装到底从何而来?它的发展经历了哪些演变?未来它又将如何与粤剧艺术相得益彰相映成辉?近日,记者对罗春燕进行了专访,聆听她对粤剧服装流变的解读。

来源于明清时期服装

粤剧大致形成于明嘉靖、万历年间,随着佛山工商业的发达,各省至广州的进出口货物均由佛山中转,人财物的聚集效应,也带来了各种文化元素的汇集。从那时起,各地剧班也陆续进入佛山,其中包括南戏的戈阳班、昆班、徽班、江西赣班、湖南班、湖北汉班、陕西班都在此演出。

受到这些“外江班”的影响,粤剧逐渐成型,为了吸引更多本地观众的注意,“本地班”在演出时服饰讲究,华丽精美。

根据罗春燕的研究,粤剧服装以明清两朝的服装款式为基础,有些又吸收了唐宋的服装样式,经过漫长的历史发展和演变,受到昆剧、京剧等其它剧种的影响,形成一套独特的艺术表现形式。粤剧戏服分类与京剧服装基本相同。与京剧一样,粤剧服装的色彩、图案均有象征意义,带有中国传统服装制度化的特点,显示出人物的身份与性格特点。例如皇帝穿黄色、包公穿黑色,官服上绣补子图案,文官绣禽,武官绣兽。

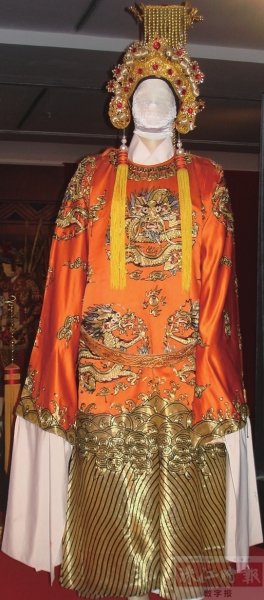

如“蟒”在粤剧中是帝王将相、后妃大臣专用的礼服,蟒袍源自历代皇帝的龙袍,齐肩圆领、阔袖大襟,绣有龙、海水、江涯等图案。

又如“靠”,是粤剧中男女武将用于作战场合的戎装,圆领窄袖、双肩及上臂有蝶翅形绣片覆盖,背上扎“背壶”,插四面三角旗。

经过不断发展,粤剧服装现存70多个品种,分为蟒、靠、褶、开氅、官衣、帔、衣七类,其中蟒、官衣属于官服类,帔、褶、开氅属于常服类,靠和箭衣属于戎装类。

特色装饰元素独树一帜

虽然粤剧服装与京剧服装相似,但在一些款式、名称、技艺上,粤剧又与京剧有所差异。

一些服装款式的名称保留着浓厚的粤语方言特色,比如“帔”,粤语称“帔风”(发pei音),“开氅”又称“海长”,“靠”又称“扣”等。

在装饰元素上,传统粤剧服装使用了南方特色的广绣技艺,如绒线绣、金银线绣、珠片绣等。佛山粤剧服装的装饰工艺经历了几个阶段的变化,第一代为“广绣”,第二代为“疏片”(珠绣亮片只在戏服局部使用),第三代为“密片”(珠绣亮片布满戏服全身),第四代为“顾绣”,这些特色装饰元素令粤剧服装精美考究,独树一帜。

“粤剧形成了一套独特的艺术表现形式,具有可舞性、程式化的特点。”在罗春燕看来,粤剧服装来源于生活,但又有夸张变化,更加适合舞台表演。

打戏中使用的“大靠”,造型来自于古代铠甲,为了表现骑马、打斗,下半身裙摆开衩,为了增加舞台效果,背上插四支三角形的旗。

传统的粤剧表演属于民间组织,为了节省开支,同一套服装往往要在不同的剧目多次使用,服装款式具有通用性,不同年代的相似角色可以穿同一套戏服。后来,随着粤剧的盛行,不少粤剧名伶不惜重金制作漂亮戏服包装自己,使粤剧服装成为艺术与技术相结合的工艺品。

从《六国大封相》看粤剧服装大展

要研究粤剧服装,有一个经典样本:

《六国大封相》。

该剧的剧情编排与其他剧种明显不同,它情节简单,只突出表现苏秦封相的盛大场面,演出人数众多,最多时达上百人,服饰穿戴琳琅满目,这是中国戏剧史上极为少见的,也成为展现戏班的行头以及演员的数量和基本功的一出戏。

罗春燕研究发现,《六国大封相》整场表演中,戏服种类繁多,场面最壮观的要数六国元帅穿着“靠”一起登台。

靠服以大缎绣制而成,全身布满鱼鳞纹或人字纹,庄严威武,极具舞台效果。六国元帅分别穿着不同颜色的大靠,红色显示刚烈忠勇,黄色显示高贵老练,黑色显示刚正耿直,绿色显示勇猛善战,白色显示儒雅风流。

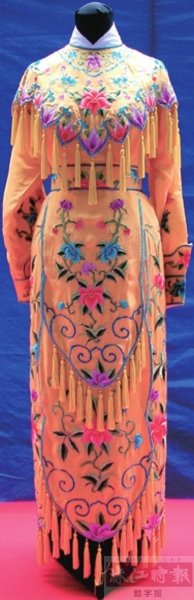

“剧中给我印象最深的角色是推车。”罗春燕告诉记者,花旦手持一对锦旗上场,象征剧中人物所坐的推车。只见她身穿束袖上衣、束脚裤,肩披对襟云肩,腰系前后左右四幅裙,扎飘带,手执车旗,称为“车装”。

推车由花旦扮演,因此在戏服上增加了云肩、腰裙、排穗等,表现出女性的特点。在一场表演中,为了壮大场面,少则一个推车,多则三四个,最多时有数十个。推车的演员为了宣传自己,纷纷在车旗上绣上自己的姓名。这段表演是整出戏的亮点所在,演员施展拳脚、闪转跳跃,配以艳丽精工的服装,美不胜收。

粤剧《六国大封相》改编自战国时期苏洵合纵的历史故事,以盛大阵容夸张六国封相的场面,由公孙衍和推车女作重点表演,成为粤剧团开场例戏,展现了丰富多彩的戏服、应接不暇的功架、颇具特色的唱腔,给粤剧研究留下了宝贵的资料。

高科技助推传统服装焕发生机

乾隆年间,广州状元坊一带有五六十家专做戏服的绣坊,规模较大的有余茂隆戏服、中华戏服,连宫廷皇室戏班也不远千里来定做戏服。而如今罗春燕再次探访状元坊,已经难见当年的盛况,从事粤剧戏服制作的店铺只剩一家“独苗”。

随着经济的发展,社会节奏的加快,粤剧市场不断萎缩,观众日益老龄化,专职演员的数量也在减少,出现了青黄不接的断层局面。不少剧团演出采用租戏服的方式,以减低成本,因此戏服的需求大减,只剩下极少数农村妇女还以绣花为生。

“在戏服成本压缩的要求下,现代戏服制作工艺越发简化,多采用机绣。”罗春燕感慨,粤剧服装市场的不景气,使得许多传统工艺面临失传,更导致粤剧戏服式样陈旧,影响舞台效果。也难怪在年轻人眼中,粤剧成为落伍、不时尚的代名词。

粤剧服装的式微,折射出传统戏剧的生存困境。但近年来佛山举办粤剧艺术节,成立了粤剧学校、粤剧博物馆,收集、展出了一批珍贵的粤剧服装。粤剧和粤剧服装依然有稳定的群众基础。

作为研究者,如何让粤剧重新得到人们的关注,焕发出新的光彩?罗春燕想到,也许新的技术可以为传统艺术的复兴提供新的希望。

目前,她正带领佛科院的学生团队,进行一项“粤剧服装三维虚拟仿真技术研究”的国家级大学生创新创业训练计划项目,项目将以三维造型软件和相关渲染软件,进行人体建模、布料模拟,直观、真实表现粤剧服装的质感、悬垂感和层次感。

“如今人们要近距离欣赏美轮美奂的粤剧服装,只有去博物馆,但是隔着玻璃又如何看得真切?”罗春燕表示,运用高科技手段,将粤剧服装艺术展现在更多普通人的眼前,让他们足不出户也能与粤剧服装产生更多共鸣。

同时,技术手段也可以为难以保存的戏服提供一个数字留存。

也许在不久的将来,打开电脑,点击一幅幅三维立体的粤剧服装图片,人们就能感受到粤剧往日的繁荣。

女帔风

男蟒

皇帝蟒袍

女车装

【戏曲点播】欢迎扫码关注神州戏曲网微信公众号,如果您想听什么戏曲,请直接留言给我们,我们会在微信公众号上为您推送~

【分 享】传承优秀传统文化,我们一直在行动,欢迎分享给身边的戏迷票友,共建戏迷大观园~

【网站声明】

1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电或者邮箱szxqweb@163.com告之,本网站将在24小时内给予答复。

豫公网安备 41010302002140号

豫公网安备 41010302002140号